旗竿地にお住まいの方で、「サイクルポートを設置したいけれどスペースが足りるのか不安」「どうやって設置すればよいのかわからない」と悩んでいませんか?

通路が細く限られたスペースの中でも、工夫次第で自転車を快適かつ安全に保管できるサイクルポートの設置は可能です。

本記事では、旗竿地におけるサイクルポートの種類や設置時の注意点、レイアウトの工夫、さらにはおすすめの製品までを分かりやすく解説します。

狭い敷地でもあきらめずに、理想的な駐輪スペースをつくるヒントを探してみてください。

- 旗竿地の限られたスペースを有効活用する設置計画

- 敷地や目的に合わせたサイクルポートの種類と選び方

- 設置前に確認すべき法規制や基礎工事の注意点

- 狭い敷地でも快適に使うための具体的なレイアウトの工夫

旗竿地でのサイクルポート設置の基本ポイント

旗竿地におけるサイクルポートの設置には、限られたスペースをどう活用するかが重要です。

まずはサイクルポートの基本や、旗竿地でよくある間口サイズへの対応方法から理解していきましょう。

サイクルポートの基礎知識

サイクルポートとは、自転車を雨や直射日光から守るために設置する小型の屋根付き構造物のことです。

家庭用では、屋根だけの簡易型から壁付きの本格的なものまで幅広い種類があります。

自転車を野ざらしにしておくと、サビや劣化の原因になりやすいため、長持ちさせたい方には設置がおすすめです。

設置する目的は、雨除けだけでなく、自転車の整備や収納場所を確保することにもあります。

また、サイクルポートには施工が必要なタイプと、簡単に組み立てられるDIY対応型があり、予算や使い方に合わせて選べます。

見た目のデザインも豊富にそろっており、住宅の外観と調和したものを選ぶことも可能です。

このように、サイクルポートは「自転車を守る」「使いやすくする」「見た目を整える」といった複数のメリットを備えた設備といえます。

旗竿地で多い間口2.5mの寸法計画

旗竿地では、建物に通じる通路部分(竿部分)の間口が2.0~2.5m程度と狭いケースが多くあります。

そのため、サイクルポートの設置はスペースの確保と配置計画がとても重要になります。

まず確認すべきは、通路を車と自転車が共有するのかどうかです。車を使う頻度が低く、自転車がメインという方なら、自転車優先でスペースを配分することで使い勝手が良くなります。

また、扉や門柱、植栽など他の外構との兼ね合いも考えながら、サイクルポートの幅・高さ・奥行きが適切かを判断しましょう。

必要であればオーダー対応の製品や、奥行きを活かす縦置きタイプの自転車スタンドを使うと、空間を効率的に使えます。

限られた幅の中で、安全かつ実用的な動線を確保するためには、事前の計測とレイアウト設計が欠かせません。

動線と駐車スペースのレイアウト例

旗竿地にサイクルポートを設置する場合、限られた敷地内での「動線」と「駐車スペース」の確保が大きなポイントとなります。

どのように配置すればスムーズな移動ができるかを考えることが大切です。

まず、自転車と車を同じ通路に停める場合は、動線が交差しないようにする工夫が必要です。

例えば、車の後ろに自転車用のスペースを縦列で確保する方法があります。この配置であれば、車の出し入れがないときは自転車をスムーズに出し入れできます。

反対に、自転車が頻繁に使われるなら、車の脇に自転車スペースを設ける方が利便性が高まります。ただしこの場合、開閉スペースも含めて最低2.2m以上の幅が理想的です。

サイクルポートを設置する際は、開閉式の扉が通路をふさがないか、玄関までのアプローチと干渉しないかも確認しましょう。

また、来客用の一時的な駐輪スペースも確保できると便利です。

動線を考慮した配置計画は、使い勝手の良さだけでなく、安全性にもつながります。自転車を出すたびに車を動かす必要がないよう、生活スタイルに合わせたレイアウトを検討しましょう。

施工前に確認すべき法規と許可

旗竿地にサイクルポートを設置する際は、設置場所や仕様によっては建築関連の法規に抵触する可能性があるため、事前確認が非常に重要です。

特に建築基準法や自治体ごとの条例が関わってくる場合があります。

まずチェックすべきは「建ぺい率」と「容積率」です。サイクルポートのサイズや屋根付きの構造によっては建築物として扱われ、敷地内の建ぺい率に影響する場合があります。

また、旗竿地の通路部分に設置する場合でも、隣地との境界や道路後退距離(セットバック)に違反しないかを確認する必要があります。

さらに、高さや屋根材によっては日影規制にかかることもあり、これも地域によって条件が異なります。

また、自治体によっては工事内容に応じて建築確認申請や届出が必要となるケースもあります。

施工業者に依頼する場合は、必要書類や手続きを代行してもらえることも多いですが、自分で設置する場合は事前に確認しておきましょう。

見落としがちな規制ですが、後からの撤去命令を防ぐためにも、施工前に必ずチェックを行ってください。

旗竿地での雨水排水と基礎工事

旗竿地にサイクルポートを設置する際は、雨水対策と基礎工事の計画がとても重要です。

見落としがちな部分ですが、長く快適に使うためには欠かせないポイントです。

まず、雨水の排水について考える必要があります。旗竿地の通路部分は細長いため、排水経路が限られがちです。

サイクルポートに屋根があると、雨が一方向に流れ込み、水たまりやぬかるみが発生しやすくなります。

そのため、排水勾配をつけたり、側溝やグレーチングを設けるなどして、水が適切に流れる仕組みをつくることが大切です。

また、基礎工事も安定性を左右する要素です。

テント型など軽量のものでも、風で飛ばされたり傾いたりするのを防ぐために、アンカーボルトやコンクリートブロックを使ってしっかりと固定します。

カーポート型や物置型のように重量のあるタイプであれば、コンクリート基礎を打設し、水平をしっかり確保したうえで施工を行います。

通路が狭い旗竿地では、排水と基礎の施工範囲に制限があることも多いため、事前に現場の状況を確認し、無理のない設計を行うことが求められます。

DIY設置は可能?プロ施工との比較

サイクルポートの設置は、製品の種類によってはDIYでも対応可能です。

ただし、旗竿地のようにスペースが限られる場合は、施工の難易度がやや高くなります。DIYとプロ施工の違いを把握して、自分に合った方法を選びましょう。

テントタイプのサイクルポートは比較的軽量で、パーツもシンプルなため、DIYに向いています。

取扱説明書を読みながら一人でも組み立て可能で、費用を抑えたい方には適しています。一方で、強風時に倒れやすかったり、耐久性に不安が残ることもあります。

補強が必要なケースでは、追加資材の準備や技術も求められます。

カーポート型や物置型になると、構造が複雑でサイズも大きくなるため、DIYは難しくなります。

基礎の水平出しやアンカー固定などの精度が求められる作業が多いため、プロの施工業者に依頼する方が安心です。

また、プロに任せれば法規の確認や排水計画、周囲との調和も考慮してもらえるため、仕上がりの満足度が高くなります。

費用面ではDIYのほうが安く済みますが、施工ミスのリスクや安全性を考慮すると、設置環境に応じた判断が必要です。

旗竿地のサイクルポートを賢く選ぶには

限られたスペースを有効に活かすためには、サイクルポートの種類ごとの特徴を理解して選ぶことが大切です。

それぞれのタイプには利点と注意点があるため、設置環境に合った選択が求められます。

テントタイプの利点と耐久性

テントタイプのサイクルポートは、軽量で手軽に設置できるのが大きな魅力です。

パイプフレームに防水シートをかぶせる構造で、必要な道具も少なく、DIYが初めての方でも比較的簡単に組み立てられます。費用も抑えられるため、予算が限られている場合にもおすすめです。

また、使用しないときは分解や折りたたみが可能な製品もあり、仮設的な利用にも向いています。

引っ越し予定がある方や、将来的に別の設備へ変更したいと考えている方には柔軟に対応できる選択肢といえるでしょう。

一方で、耐久性はそれほど高くありません。強風や積雪には弱く、数年でシートが劣化するケースもあります。

メンテナンスや定期的な張り替えが必要になることも考慮しておくと良いでしょう。

風の強い地域や長期間使用を想定する場合は、補強材やアンカーを併用すると安心です。

カーポートタイプの強度と費用目安

カーポートタイプのサイクルポートは、アルミやスチール製の頑丈なフレームに屋根が付いた本格的な構造が特徴です。

見た目もシンプルかつスタイリッシュで、住宅の外観と調和しやすいため、多くの住宅地で採用されています。

このタイプは、雨風や雪に対して高い耐久性を持ち、台風などの荒天時でも安心して使えるのが大きなメリットです。

屋根材にはポリカーボネートなどが使用されることが多く、紫外線をカットしながら明るさも確保できるのが特徴です。

ただし、設置にはプロによる施工が基本となり、地面の整備や基礎工事が必要になります。

その分、費用も10万円〜50万円程度と高くなる傾向があります。オプションでサイドパネルやサイクルスタンドを追加するとさらにコストは上がりますが、その分快適性と防犯性も高まります。

長期的に使う前提で、見た目や機能性にこだわりたい方にとっては、コストに見合う価値がある選択肢です。

旗竿地でも通路幅に合わせたコンパクトモデルを選べば、無理なく設置できます。

物置タイプで得られる防犯効果

サイクルポートの中でも物置タイプは、収納性だけでなく防犯面でも優れた効果を発揮します。

特に高価な自転車を所有している方や、視線を遮りたい方には適した選択肢です。

物置タイプの最大の特徴は、四方を壁や扉で囲われている点です。この構造によって、自転車を完全に見えない状態で保管できます。

さらに、室内にスタンドを設けたり、チェーンロックを固定するフックを設置することで、より強固な防犯対策が可能になります。

ヘルメットや空気入れといった備品も同じ空間に収納できるため、玄関先に物が散乱せず、防犯と整理整頓を同時に実現できます。

ただし、構造がしっかりしている分、通気性が低くなることもあるため、換気口付きの製品を選ぶと結露対策にもなります。

人目を避けて自転車を守るには、物置タイプが有効な選択肢です。

サイドパネル・サポート柱の活用法

サイクルポートをより機能的に、そして安全に使うためには、オプションとして用意されているサイドパネルやサポート柱の活用が効果的です。

旗竿地のように風の通り道になりやすい場所では、これらの部材が特に重要になります。

サイドパネルは、サイクルポートの側面を囲うためのパーツで、横風や横殴りの雨から自転車を守る役割があります。

また、目隠し効果もあるため、防犯性の向上にもつながります。製品によっては半透明や木目調のパネルもあり、外観に合わせて選ぶことが可能です。

一方、サポート柱は、通常2本脚で支えるサイクルポートに追加して設置する補強用の支柱です。

強風や積雪が予想される際に取り付けることで、構造をより安定させることができます。普段は取り外しておき、必要なときだけ使える着脱式のタイプもあり、使い勝手も考慮されています。

これらのオプションは後付けできる場合も多いため、設置後の使用環境を見ながら追加するのもおすすめです。

快適さと安全性を高めるための有効な手段として、積極的に検討するとよいでしょう。

旗竿地向けおすすめ製品3選

旗竿地に適したサイクルポートを選ぶ際は、設置スペースの限界や通路幅、デザイン性などを踏まえることが重要です。

ここでは、旗竿地でも使いやすいとされる製品を3つ厳選してご紹介します。

1つ目は、アイリスオーヤマの「サイクルハウス 1~2台用」です。テントタイプでコンパクトな設計となっており、狭い通路にも設置可能です。

価格も比較的手頃で、必要に応じて折りたたんで収納できるため、仮設用としても向いています。

2つ目は、LIXILの「カーポートSC:ミニ(駐輪場)」です。ミニマルでモダンなデザインが特徴で、幅や高さのバリエーションが豊富に用意されています。

アルミ素材を使用しており、軽量ながらも高耐久で、旗竿地のような制限のある場所にも適応しやすいのがポイントです。

3つ目は、マツモト物置の「MN-TERRA」。物置タイプでありながら、横幅が抑えられていて、敷地の形状に柔軟に対応できます。

自転車の保管だけでなく、ちょっとした収納スペースも確保できるため、限られた敷地を有効活用したい方におすすめです。

失敗しない業者選びと見積チェック

旗竿地へのサイクルポート設置は、限られたスペースに対して的確な設計と施工が求められるため、業者選びが非常に重要です。

適切な業者を選ばなければ、後々のトラブルや追加費用につながることもあります。

まず確認すべきは、旗竿地や狭小住宅での施工実績があるかどうかです。施工事例や顧客の声を公式サイトでチェックすることで、対応力を見極める手がかりになります。

また、現地調査を丁寧に行ってくれる業者かどうかも重要なポイントです。

図面だけで見積もりを出す業者より、実際の現場状況を確認したうえで提案してくれるところを選ぶと安心です。

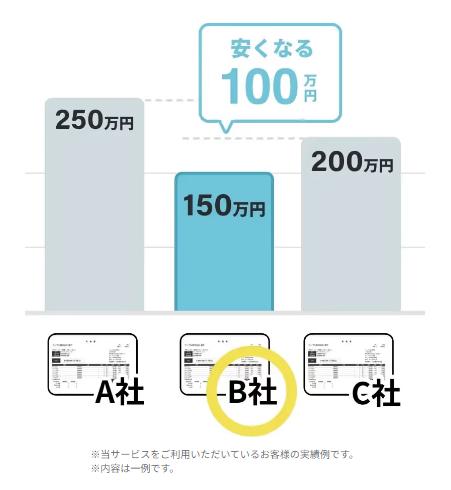

見積書は複数社から取り寄せ、価格だけでなく「何にいくらかかるか」が明確に記載されているかを確認しましょう。不明瞭な項目が多い見積もりは、後から追加費用が発生するリスクがあります。

また、アフターサービスや保証の内容も忘れずに確認してください。

価格・技術・対応力のバランスが取れた業者を選ぶことが、満足度の高い施工につながります。

旗竿地のサイクルポート設置の完全ガイド!要点のまとめ

- 旗竿地でのサイクルポート設置は限られたスペースの活用が鍵

- 通路幅が2.5mあれば軽自動車と自転車の並列も可能

- 自転車が通る動線として最低60cmの幅を確保する

- 車の出し入れを妨げない縦列配置や脇配置を検討する

- 設置前に建ぺい率や容積率など法規の確認が必須

- 隣地境界や道路後退距離に違反しないよう注意する

- 屋根からの雨水を流すための排水勾配や側溝を計画する

- 風で飛ばされないようアンカーや基礎でしっかり固定する

- 手軽なテントタイプはDIYも可能だが耐久性は低い

- 頑丈なカーポートタイプはプロ施工が基本で費用も高め

- 自転車を隠せる物置タイプは防犯効果が高い

- サイドパネルは横からの雨風を防ぎ目隠しにもなる

- サポート柱は強風や積雪への強度を高めるために有効

- 旗竿地や狭小住宅での施工実績が豊富な業者を選ぶ

- 複数社から見積もりを取り価格と内容を比較検討する

コメント